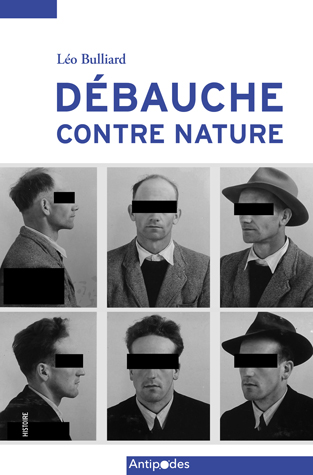

Débauche contre nature

L'homosexualité devant la justice fribourgeoise entre 1900 et 1992

Bulliard, Léo,

ISBN:978-2-88901-285-5, 2025, 216 pages, 21€

«Débauche contre nature», «actes contre nature» ; c’est ainsi que les textes pénaux ont longtemps qualifié l’homosexualité en Suisse. Cette étude explore les archives judiciaires du canton de Fribourg durant le XXe siècle, redonnant une voix à des individus alors considérés comme malades, pervers ou déviants et invisibilisés.

Description

Délit puis débauche contre nature. C’est sous cette appellation aux contours flous que la législation pénale a qualifié les actes homosexuels. Alors que les textes de lois fribourgeois successifs condamnent tout acte homosexuel, le Code pénal suisse de 1942 instaure une dépénalisation partielle centrée sur la protection de la jeunesse et la lutte contre la prostitution homosexuelle.

Une première partie s’intéresse à ces législations successives. Se concentrant sur le débat politique et les différentes tentatives de modifications, elle permet de mieux comprendre l’évolution de la perception de l’homosexualité et de celle du seuil de tolérance à son égard.

L’auteur analyse ensuite la mise en application de ces législations à travers les dossiers pénaux de Tribunaux de districts et de la Chambre pénale des mineurs. Les différentes étapes de la procédure judiciaire permettent de suivre le parcours des accusé·e·s de la dénonciation à la condamnation, en passant par les interrogatoires et, dès les années 1940, par les expertises médicales.

Presse

Les homosexuels dénoncés et jugés

Sous le titre «Débauche contre nature: l’homosexualité devant la justice fribourgeoise entre 1900 et 1992», les Editions Antipodes viennent de publier le mémoire de master de Léo Bulliard, qui explore sur presque un siècle à partir d’archives policières, judiciaires, médicales et journalistiques comment les représentations des homosexuels ont évolué.

Outre une analyse des modifications des principales dispositions pénales relatives aux actes qualifiés de «contre nature » dans les codes de procédure pénale ou le Code pénal suisse, l’auteur entreprend sur la base de dossiers pénaux de brosser le profil sociologique et moral des accusés. Parmi ceux-ci, les célibataires représentent la catégorie dominante. Toutefois, les hommes mariés, menant une double vie ou assumant une identité bisexuelle, représentent 21% des personnes interrogées. Si les employés et les commerçants constituent environ un tiers des accusés, la quasi-absence des professions intellectuelles est à noter. Elle s’explique peut-être par des revenus financiers plus conséquents, un réseau de relations plus important débouchant sans doute sur des arrangements internes. Comme les actes dans ce type d’affaires sont rarement constatés de visu et qu’il importe aux yeux des instances policières et judiciaires de déterminer si l’accusé est coutumier de telles pratiques ou s’il ne s’agit que d’un acte isolé, les enquêteurs exploitent des témoignages pour établir la réputation des accusés. De leur côté, les accusés et leurs avocats recourent eux aussi à des témoignages de leurs connaissances, si possible parmi des personnes jouissant d’une certaine respectabilité pour attester de leur bonne moralité. En revanche, d’autres éléments jouaient en défaveur des accusés, notamment une consommation excessive et fréquente d’alcool, l’absence d’un logement fixe ou d’un emploi stable. Finalement, le jugement pouvait être favorablement influencé si l’accusé assurait la survie économique de son foyer et s’il se trouvait dans une situation matrimoniale stable avec des enfants, ce qui démontrait, aux yeux des juges, qu’il se conformait généralement à une sexualité conforme aux normes et qu’il risquait moins de retomber dans la commission de telles pratiques condamnables.

Léo Bulliard explore aussi la médiatisation de ces affaires dans la presse fribourgeoise et constate qu’au cours des premières décennies du XXe siècle les journalistes ne les évoquent absolument pas. Les jugements fribourgeois pour débauche contre nature font très timidement leur apparition dans les journaux locaux entre 1950 et 1980, sans toutefois qu’aucun détail relatif aux faits commis ne soit divulgué. D’ailleurs, la presse fribourgeoise de ces années-là évoque parfois des procès se déroulant dans d’autres cantons, ce qui contribue à forger l’image erronée que ce type d’affaire ne concernerait pas le canton de Fribourg, mais surtout des milieux urbains. C’est à partir des années 1980 que les comptes rendus judiciaires des procès locaux sont publiés et divulguent une foule de détails concernant ces affaires, ne protégeant pas toujours l’anonymat des accusés.

Cette étude dévoile, en outre, le regard porté par les experts psychiatres appelés à déterminer le degré de responsabilité des accusés. Concernant les représentations médicales de l’homosexualité, l’auteur rappelle que la Société suisse de psychiatrie, dès le début du XXe siècle, voyait l’homosexualité comme une maladie mentale. Les psychiatres distinguaient alors deux catégories d’homosexualité: l’une innée, à dépénaliser, l’autre acquise et dangereuse. Les experts fribourgeois chargés d’examiner ces accusés tentaient souvent de trouver dans le milieu familial des tares comme l’alcoolisme ou des maladies mentales qui expliqueraient leur homosexualité. Cependant, au cours de la phase préparatoire du Code pénal suisse, les psychiatres suisses se sont mobilisés pour dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants. Et il aura fallu attendre 1990 pour que l’Organisation mondiale de la santé ne considère plus l’homosexualité comme une maladie mentale.

Nicolas Quinche, La Côte, 13 juin 2025.